高校教學秘書:不應被遺忘的角落

在高校干了兩年教學秘書后,劉沖(化名)現在只想著怎么可以離開這個崗位。“因為我實在找不到繼續留下來的理由。”面對《中國科學報》的采訪,她的話語中充滿無奈。

兩年前,劉沖開始負責學院本科生的教務工作。不久后,她便打算針對教學秘書崗位的某些狀況寫一些文章。然而,直到現在她都沒有真正動筆,因為她發現,“怎么寫來寫去全都是一堆的抱怨?”

那些沒有被寫出來的抱怨,并不是劉沖所獨有的。

長期以來,作為高校內部極其“低調”的一個群體,教學秘書的生存狀態并不為人所關注。而這一群體卻是高校基層教學工作的重要組成部分,他們的喜怒哀樂也在很大程度上影響著高校教學工作的正常開展。

那么,高校教學秘書的“煩心事”究竟有哪些呢?

“難道我們的工作還不夠忙?”

根據河南財經政法大學副教授張同欽所編《秘書學》的定義,教學秘書是指在高校及其他各類學校中輔助領導實施教學管理、從事秘書工作的秘書。其主要職責是協助領導做好教學計劃、組織、指揮、協調、控制、監督等工作。從這一定義中足見教學秘書工作的繁雜。

接受《中國科學報》采訪時,北京某高校教學秘書侯峰(化名)以研究生招生為例,粗略介紹了他的工作——

每年9月啟動推免研究生工作,9月底完成宣傳、接收材料、復試和錄取工作。如果招錄不滿,則在10月還要準備二次招生。同時開始為碩士生統考準備相關材料,12月份完成統考之前,啟動博士研究生的招生工作。由于該校已經施行博士生申請—審核制,準備相關材料的工作量也大大提升。而當博士生招生最終結束時,已經是第二年的四五月份了。

“一個招生工作就要持續將近一年時間,而這還只是教學秘書工作中的很小一部分。”侯峰說,他們的主要工作其實是處理大量的日常瑣碎事件。

記者查到了一份閩江學院計算機與控制工程學院的教學秘書崗位職責規定,其中包括了36項具體職責,遍及學院本科教學的各個角落。然而,這依然涵蓋不了教學秘書的全部工作。

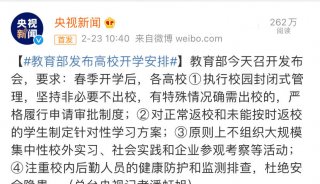

劉沖給《中國科學報》記者講述了這樣一件事。疫情期間,有很多外校交換生無法進入高校。于是,某高校便要求教學秘書將所有不能到校的交換生的行李打包寄出。此時,正是教學秘書工作最為繁忙的時候。對此,該校的教學秘書表達了極大的不滿:“難道學校覺得我們的工作還不夠忙嗎?!”

之所以造成這一狀況,教學秘書責任邊界不明晰是一個重要原因。

“應該說,‘教學秘書’這類崗位在國內外高校都是普遍存在的,并且從事的工作基本是程式化的。”受訪時,中國人民大學外國語學院教授郭英劍表示,但相對而言,國外高校的制度更加成熟,其表現在教學秘書的職責范圍更加明確,主要是把日常的教學工作安排好。“無論在國內還是國外,教學秘書的工作都很繁瑣,但國內的教學秘書與國外同行相比,其承擔的工作量可能更多。”

這一現象還有一個大的背景,那就是目前在國家層面缺少對教學秘書職位的相關規定。

東部某高校教學秘書程丹(化名)此前一直在參與本學院制度文本的撰寫工作,對于相關教育管理部門的制度比較了解。交談中,他告訴《中國科學報》,至少在師生比方面,國家對于輔導員與學生數量的最低比例有明確標準,即不低于1:200,思政教師與學生數量的比例也是明確的。“然而,直到現在,教學秘書與學生數量的比例依然沒有任何政策依據。”他說。

據記者了解,在國內某些高校,教學秘書與學生的比例甚至可以達到1:2000,由此帶來的巨大工作量也就可想而知。

此外,在與教學秘書有關的管理領域,相關的文件幾乎處于空白狀態。“作為教學秘書,我們常常會自稱是一個‘大管家’,這背后的含義就是什么事情我們都應該管,但這樣真的合理嗎?”程丹問道。

工作重要,人不重要

劉沖之所以對教學秘書工作感到厭倦,主要原因不是工作內容的繁雜,而是在繁雜工作之后,心中那種“一無所獲”的感覺。

“教學秘書的工作重要嗎?其實很重要,因為學院教學的正常運行必須要靠教學秘書的上傳下達。但從事這一工作的人重要嗎?我覺得真的沒那么重要!因為你做的這些工作過于機械,很難得到別人的認同。”劉沖說。

在一篇文章中,湖北第二師范學院馬克思主義學院教學辦公室主任杜文娟曾這樣形容教學秘書工作——盡管教學秘書每天總有干不完的事,常常超負荷在工作,但其工作業績卻很難全面、客觀地被評估。因為教學秘書的工作成效是隱形的,工作處在各項工作的銜接部分,是龐大教學管理體系中容易被忽視的。長期的認識不足,不被重視,使得教學秘書工作積極性受挫,自尊心受傷,存在感極度缺乏。

正是這樣的狀態,使得教學秘書群體成為高校中“職業倦怠感”最強的群體之一。

在一項針對江蘇省內高校教學管理人員職業倦怠感的問卷調查中,研究人員通過職業倦怠量表測算方式,對近300份問卷分析后發現,高校教學管理人員職業倦怠的測算均值為3.234,比中等水平高0.175。在各項分指標中,教學管理人員情緒衰竭的均值更是達到3.759,遠高于平均水平,差值達到0.676。

程丹的“職業倦怠感”出現在2015年前后。那時,他已經在這一崗位上工作了七八年。“因為你總是重復同一件事,而且這些工作也沒有多少技術含量。當你做熟后,產生厭倦幾乎是必然的。”他說。為了消除這種感覺,程丹選擇的是不斷充實自己,以此尋找職業“新鮮感”。比如,他曾主動參加一些培訓學習,也積極爭取到校內其他部門掛職。不久前,他甚至獲得了一個到教育部借調的機會。

不過,程丹也承認,這種努力更多來自于其自身的爭取,而且像他這樣積極主動的教學秘書“并不多”。

對此現象,一些學者認為應增強對教務管理人員的組織干預,在具體方式上,建議采用規范崗位管理、加大培訓力度以及創新管理模式等手段。然而在程丹看來,這些措施要想真正實施,還有一個必須面對的難題。

“必須承認,高校對于教學秘書的管理和培訓是十分欠缺的。不過,教學秘書一般歸教務處管理,而高校中教務處往往被人戲稱為‘天下第一大處’,原因就是其所處理的事務太過龐雜。在這種情況下,教學秘書的重要性要遠遜于其他職務。這就導致教務部門明知對教學秘書的管理和支持力度不夠,也往往力不從心。”事實上,即使是輔導員都還有一些參加研討或調研的機會,但教學秘書卻幾乎沒有這樣的機會。

“歸根結底,還是從事教學秘書的‘人’不重要。”劉沖說,“換位思考,如果我是一名管理者,可能我也會將對教學秘書的關注放在最后,畢竟高校內部需要關注的事情太多了。”

“教秘是條‘斷頭路’”

侯峰是在2007年成為高校教學秘書的。兩年前,已經在教學秘書崗位上工作超過十年的他,終于評上了學校的行政崗7級職員。當記者問及還需要多少年才能評6級時,他苦笑了一下:“還得再過9年吧。”

至于為什么需要這么長時間,侯峰解釋說,在職稱評聘方面,他所走的是職員制,但對教學秘書而言,走職員制晉升存在制度障礙。比如根據規定,職員制7級晉升6級,如果是科級現職,任職5年即可申請,但不具有科級現職的碩士則要等上差不多10年時間。“問題是,教學秘書崗恰恰沒有設置科級崗位,因此,我們的職員制晉升等于被人為設置了障礙。”侯峰說。

除了職員制晉升的方式外,侯峰還可以參加正常的職稱評聘,但這條路的難度更大,尤其是從“中級”向“副高”晉升的環節。因為一方面教學秘書的日常被大量工作所占據,很難有時間思考學術論文、課題等,無法提供足夠且高質量的學術成果;另一方面,在現行的職稱評審制度下,對參審人員的評審更加注重其在“急難險重”方面的表現。“鑒于教學秘書的工作性質,這種評審規則幾乎等同于堵死了我們的晉升通道。”

侯峰的這一困境遠不是個別現象,而是教學秘書群體職業上升通道狹窄的一個縮影,以至于在采訪中,有教學秘書直言自己的職業發展道路就是一條“斷頭路”。

中央民族大學教育學院副院長夏仕武分管過學院的本科教學工作,現在分管研究生教學工作。在接受《中國科學報》采訪時,他指出,輔導員與教學秘書同樣是基層崗位,但輔導員上升渠道卻要多得多,比如可以到團委、學院或學校的思政、黨政部門擔任副處級干部,也可以評思政系列的職稱,并有可能評到正高級。“即使自己不想晉升,每月也有一定數額的額外補助。”

然而,教學秘書卻享受不了這些政策的利好。夏仕武說,相較之下,學院的教學秘書最理想狀態是晉升為學院的教學副院長,但有這樣待遇的教學秘書用“鳳毛麟角”形容毫不過分。也正因為如此,目前高校教學秘書團隊出現了兩極分化的現象——

一方面,部分聘任制的教學秘書由于擔心自己的職業生涯,在工作不久后便選擇離職,導致崗位流動性大,教學管理難以穩步提升和優化。根據閩江學院教學秘書翁委凡針對某高校的調查,該校35歲以下的教學秘書占這一群體的 58%,超過一半的教學秘書工作年限在3年以下,而且在她調查的前一年時間里,該校已經有6位教學秘書辭職或調崗。

另一方面,一些“在編”的教學秘書由于工作本身缺乏流動性,導致其在同一崗位上動輒工作一二十年。這部分人群中盡管不乏盡職盡責者,但也不能否認其中有大量“混日子”的存在。教學秘書對自身工作過于敷衍,由此也引發其與所在學院教師乃至學生之間的矛盾。

“學校發展是各類崗位人員協同努力的結果,不應該厚此薄彼,造成‘幾家歡樂幾家愁’的不和諧現象。” 夏仕武表示,不論是從職稱職務晉升角度講,還是從職業技能發展的角度講,每一個職業群體都應該有屬于自己的發展空間。目前教學秘書發展通道阻塞現象是不應該出現的。

更加“實際”的做法

當記者問及怎樣才能讓教學秘書的職業處境更好一點兒時,劉沖笑道:“多給我們發點兒工資吧。除此之外,我真的想不出還有什么辦法。”略微停頓后,她又補充道,“或許等有一天,人工智能發展到可以取代教學秘書大部分工作時,問題才能解決吧。”

除了“人工智能”這樣相對遙遠的“解決方案”,劉沖還想過其他辦法,比如增加教學秘書的人數,從而分擔龐大的工作量,減輕個體負擔。但她也明白,在目前高校人員編制比較緊張的情況下,這種做法并不現實。

在人數不太可能增加的前提下,夏仕武覺得解決問題的最終途徑,還在于為這一群體提供一個適合他們的上升通道。

據夏仕武了解,大約在2007年之前,我國高校管理崗人員評管理系列職稱的通道相對開放。但此后,隨著辦學規模擴大與教職工編制總數額定矛盾的加劇,高校開始對職稱評定制度進行相應改革,將更多的職稱評審機會投放給教學科研崗和其他專業技術崗的人員,這就導致教學秘書可以分到的“蛋糕”越來越少。“這一現象的背后,也反映了高校管理部門對于教學秘書工作的不重視。”

此外,有學者在受訪時也表示,高校在教學秘書人員的選拔過程中,應該做一些更符合實際的調整,消除教學秘書職業發展通道不暢可能造成的不利影響。

據記者了解,目前國內高校的教學秘書群體中,兩部分來源占據重要比例,一部分是高校所引進的優秀人才家屬,另一部分則是正常招聘的人員。在這兩部分人中,前者更多屬于“福利性”職位,加之高校對于教學秘書崗位并沒有很健全的職業培訓制度,其人員素質難以保證;后者則以碩士研究生學歷為主,特別是在編的教學秘書崗位,甚至具備海外留學經歷者也大有人在。

“且不說此類人才在這一崗位是否‘大材小用’,單就教學秘書本身的職位要求來說,也并不是學歷越高者越符合。”該學者表示,這一現象產生的背后,還在于高校招聘人員時的“唯學歷論”傾向。但問題是,高學歷者往往不能適應目前教學秘書工作的繁雜瑣碎,加之缺乏上升通道,容易引發對工作的逆反;相反,某些低學歷者不見得不符合職位要求,更有可能適應目前這一職位的現狀。

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件

-

焦點事件